내내 답답했다.

여전히 그렇다.

무책임한 남편이

무능한 신이

원망됐다.

독자의 늪에 빠졌다.

타자의 팔자에 안도했다.

깨달았다.

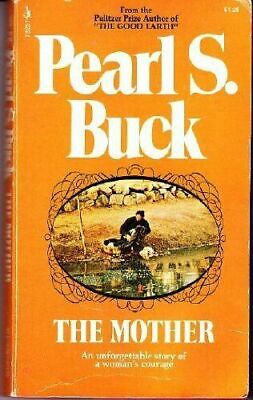

이들은 이름이 없다.

그저

남편, 시어머니,

어머니,

큰아들,

딸,

막내아들,

며느리.......

호칭뿐이다.

그래, 나다.

내 가족이다.

우리엄마.

우리형

우리누나

울막내.....

독자의 늪에서

타자의 팔자에서

빠져 나온다.

우리가족

우리네 삶

나,

그리고 사랑.

'책 이야기' 카테고리의 다른 글

| 읽기에도 맛이 있다 (0) | 2022.05.07 |

|---|---|

| [기드 모파상] 어느 인생 (여자의 일생) (0) | 2022.04.30 |

| [가와바타 야스나리] 설국 (0) | 2022.04.17 |

| [박완서] 포말의 집 (0) | 2022.04.10 |

| [미우라 아야코] 양치는 언덕 (0) | 2022.04.10 |